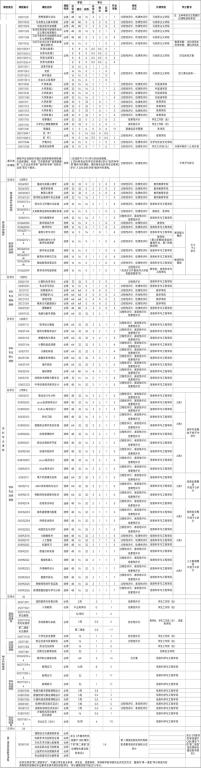

专业代码:080901 学科门类:工学 适用年级:2025级

一、培养目标

本专业面向山东省基础教育,服务国家教育战略和经济社会发展,培养德智体美劳全面发展,具有良好的师德修养、一定的人文底蕴和较高的科学素养,具备扎实的计算机科学与技术学科专业基础、较强的中学信息科技课程教育教学能力、较强的综合育人和终身发展能力,掌握计算机科学与技术学科思想和中学信息科技核心素养,胜任中学信息科技课程教育教学工作的区域骨干教师。本专业培养的学生在毕业后五年主要发展预期为:

1.[师德优秀]:贯彻党和国家的教育方针,践行社会主义核心价值观;具有依法执教的意识,具备良好的教师职业素养;遵守中小学教师职业道德规范,具有真挚的教育情怀和奉献精神,以立德树人为己任。

2.[素养综合]:具备扎实的计算机科学与技术专业基础知识和基本技能,具有一定的人文底蕴和科学精神,具有较强的信息科技素养和学科融合能力。

3.[教学力强]:掌握教育教学的基本理论与方法,具备较强的中学信息科技教学技能;熟悉信息科技课程标准,具有较好的教学评价、反思、改进、研究和创新能力;能够指导中学生进行学科竞赛等实践活动。

4.[全面育人]:坚持育人为本、德育为先理念,掌握一定的班级指导技能与方法;能够结合中学信息科技课程教学进行育人活动,培养学生的科学精神和科技伦理;能够根据中学生身心发展特点和养成教育规律教育引导学生,组织或指导主题教育和社团活动。

5.[终身发展]:具有终身学习理念与专业发展意识,能够根据信息科技学科的发展动态,制定个人职业生涯发展规划,具备一定的学科研究与教育科学研究能力,开展自主学习,不断进行教学反思改进,掌握沟通合作技能与方法,实现可持续发展,成长为区域骨干教师。

二、毕业要求

1.[师德规范]:以立德树人为己任,积极践行社会主义核心价值观,在思想上、政治上、理论上和情感上认同习近平新时代中国特色社会主义思想,坚决贯彻党和国家的教育方针、政策,具有依法执教意识,恪守教师职业道德,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好教师。

1.1 [政治素质]理解并掌握马克思主义、中国特色社会主义的立场、观点和方法,能践行社会主义核心价值观,了解马克思主义中国化的最新理论成果,形成对中国特色社会主义的认同,并能运用于实践进行分析判断,解决现实问题。

1.2 [师德修养]理解立德树人的内涵,遵守教师职业道德规范内涵与要求,能分析解决教育教学实践中的相关道德规范问题;有成为“四有”好老师的志向。

1.3 [依法执教]理解党的教育方针,遵守宪法、民法典、教育法、教师法、未成年人保护法等法律法规,能履行教师义务,维护学生自身合法权益,能够根据党的教育方针和法律法规实施教育教学。

2.[教育情怀]:具有从事中学信息科技教育工作意愿,认同中学信息科技教师工作的意义和专业性,具有服务基础教育的责任感和使命感,具有一定的人文底蕴与科学精神,秉持正确的学生观和教师观,做学生健康成长的引路人。

2.1 [职业认同]具有家国情怀,乐于从教,了解中学教师的职业特征,认同中学信息科技教师工作的意义和专业性。

2.2 [教育观念]具有一定的人文底蕴、科学精神、科技伦理和审美能力,树立爱岗敬业精神,在教育实践中能够认真履行教育教学职责。

2.3 [教育使命]了解中学生身心发展规律与特点,具有正确的学生观和教师观,尊重学生人格,认同学生全面而有个性的发展理念,做学生品格养成、知识学习、思维创新、奉献祖国的引路人。

3.[学科素养]:了解计算机科学与技术学科的历史与发展趋势,掌握计算机科学与技术学科基础知识、基本技能、基本思想和方法;了解计算机科学与技术与相关学科的联系,了解学习科学相关知识;理解计算机科学与技术在社会活动中的实践价值,能够综合运用计算机科学与技术相关知识分析和解决问题,能够承担各项校园信息化辅助和建设管理等工程性工作。

3.1 [学科基础]了解计算机科学与技术学科发展的历史、现状和趋势,掌握计算机科学与技术的基本知识、基本理论、体系结构与思想方法。

3.2 [学科联系]掌握计算机科学与技术与数学、物理、化学、生物等学科的联系,解决其他学科信息化教学中的问题。了解学习科学的意义和作用。

3.3 [综合运用]了解计算机科学与技术学科在社会生产和日常生活的应用价值,具备综合运用计算思维分析、解决生产生活中实际问题的能力,能承担校园信息化辅助和建设管理工作。

4.[教学能力]:具备中学信息科技教学基本技能,理解信息科技课程标准,了解中学生身心发展和学科认知特点,能够运用教育教学理论和现代化的教学手段进行课程竞赛、教学活动设计、实施和评价,获得较丰富的教学经验,掌握中学信息科技课程教学;具备中学信息科技教学研究意识和基本的教学研究能力。

4.1 [基本理论]掌握教育理论的基本知识,理解信息科技课程标准内涵和要点,初步具备中学信息科技学科教学知识。

4.2 [教学技能]具有较好的普通话水平和书写技能。能够依据中学信息科技学科特点,根据中学生的认知特征和个体差异,运用中学信息科技学科知识和现代教育技术,开展以学生为中心的教学设计、教学实施和教学评价,善于数字化学习与创新,能够结合社会生活实践,有效开展中学信息科技教学活动。

4.3 [教研能力]初步掌握信息科技学科研究与教育科学研究的基本方法,能够分析、研究教育教学实践问题,具有撰写教育教学研究论文的基本能力,能够指导中学生学科竞赛等创新活动。

5.[班级指导]:树立德育为先理念,了解中学德育原理与方法。掌握班级组织与建设的工作规律和基本方法。在班主任工作实践中,能够组织和指导德育和心理健康教育等教育活动,获得积极情感体验。

5.1 [德育理念]树立德育为先理念,掌握立德树人的途径和方法,了解中学德育原理与方法,根据中学生思想品德发展的规律和特性特征,有意识和针对性的开展德育工作和心理健康指导,在教育实践中获得育人体验。

5.2[班级建设]基本掌握班集体建设、班级教育活动组织的方法,基本掌握学生发展指导、综合素质评价的方法,熟悉校园安全、应急管理相关规定,具有初步的班级建设能力。

6.[综合育人]:具备育人为本的教育理念,了解中学生身心发展特点和品德养成规律,理解中学信息科技学科育人价值,能够结合中学信息科技学科教学进行育人活动;了解中国传统文化等育人价值;了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,能够参与组织主题教育和社团活动,对学生进行教育和引导。

6.1 [学科育人]具有教书育人意识,理解中学信息科技的育人功能,理解中学信息科技学科核心素养,掌握中学信息科技学科育人的方法和策略,结合中学信息科技学科教学进行育人活动。

6.2[文化育人]在教学实践过程中,有机融入社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化教育,培养学生适应终身发展和社会发展所需的正确价值观、必备品格和关键能力。

6.3[活动育人]了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,学会组织主题教育和社团活动。了解课外活动的组织和管理知识,掌握相关技能和方法,组织中学生开展丰富多彩的课外活动。

7.[学会反思]:具有终身学习和专业发展意识,能够根据中学信息科技课程改革动态和发展情况,规划专业学习与职业发展;初步掌握反思方法和技能,具有一定的积极应变意识和反思能力,能够运用批判性思维方法分析和解决中学信息科技教学中的实际问题。

7.1 [终身学习]了解信息科技学科的发展动态,形成专业发展意识,树立终身学习理念,养成良好的学习习惯,具有自主学习能力。

7.2 [自我规划]能够根据中学信息科技课程改革的动态和发展情况,增强自我规划意识,制定合理的个人职业生涯发展规划。

7.3 [反思能力]具有反思意识和批判性思维,初步掌握教育教学反思的方法和技能;能对教育教学活动进行有效的自我诊断,从不同角度进行教学反思、教学改进以及教学创新。

8.[沟通合作]:具有团队精神和协作意识,具有小组互助和合作学习体验,具有沟通合作能力;理解学习共同体的作用,能够在教育实践中与同事、学生、家长和社区进行有效沟通和交流。

8.1 [团队协作]具有小组互助、合作学习能力,理解学习共同体的特点与价值,掌握中学教育团队协作学习知识与技能。

8.2 [沟通协调]具有阅读理解、语言与文字表达、交流沟通、信息获取和处理能力;掌握人际沟通合作技能与方法,具备与同事、学生、家长和社区沟通交流的知识与技能。

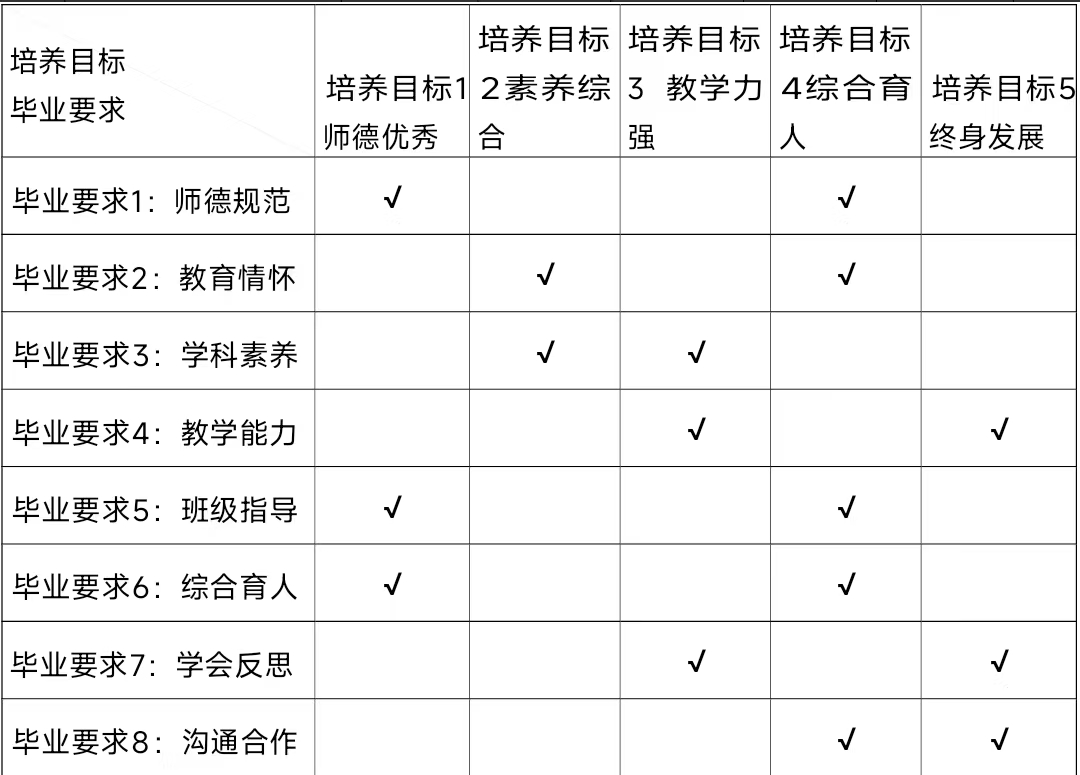

毕业要求对培养目标的支撑矩阵

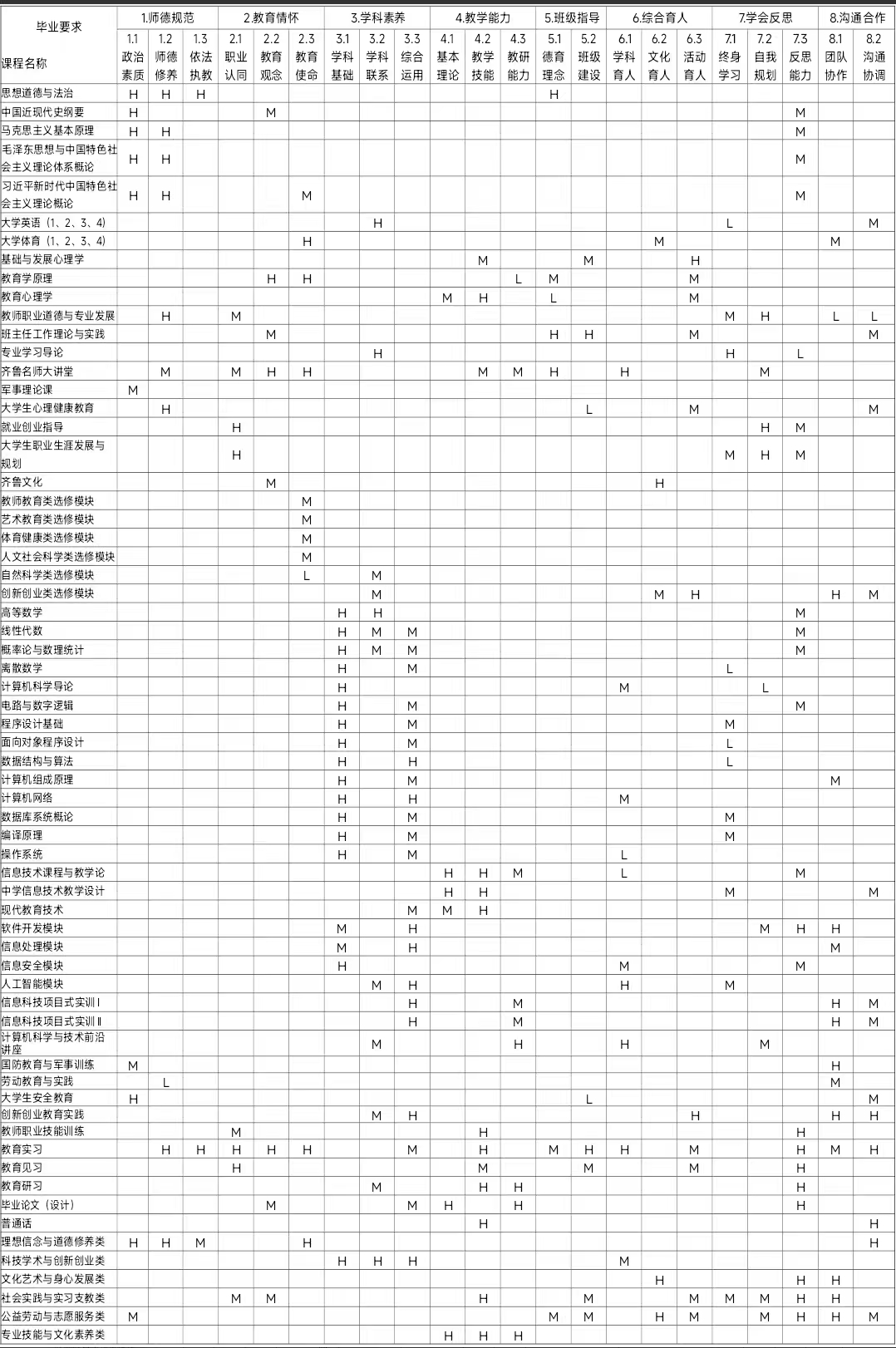

三、开设课程与毕业要求的对应关系矩阵

注:“H”表示课程与毕业要求关联度高、“M”表示课程与毕业要求关联度中等、“L”表示课程与毕业要求关联度低。

四、课程设置

(一)主干学科

计算机科学与技术

(二)核心课程及主要实践性教学环节

1.核心课程

程序设计基础、面向对象程序设计、数据结构与算法、计算机组成原理 、计算机网络、数据库系统概论、操作系统、编译原理、现代教育技术、信息技术课程与教学论、中学信息技术教学设计。

2.主要实践性教学环节

课程实验、课程设计、信息科技项目式实训I、信息科技项目式实训II、第二课堂、技能基础训练、微格教学、课堂教学实训、三字一话、军事理论及训练,教育见习,教育实习,毕业设计(论文)等。

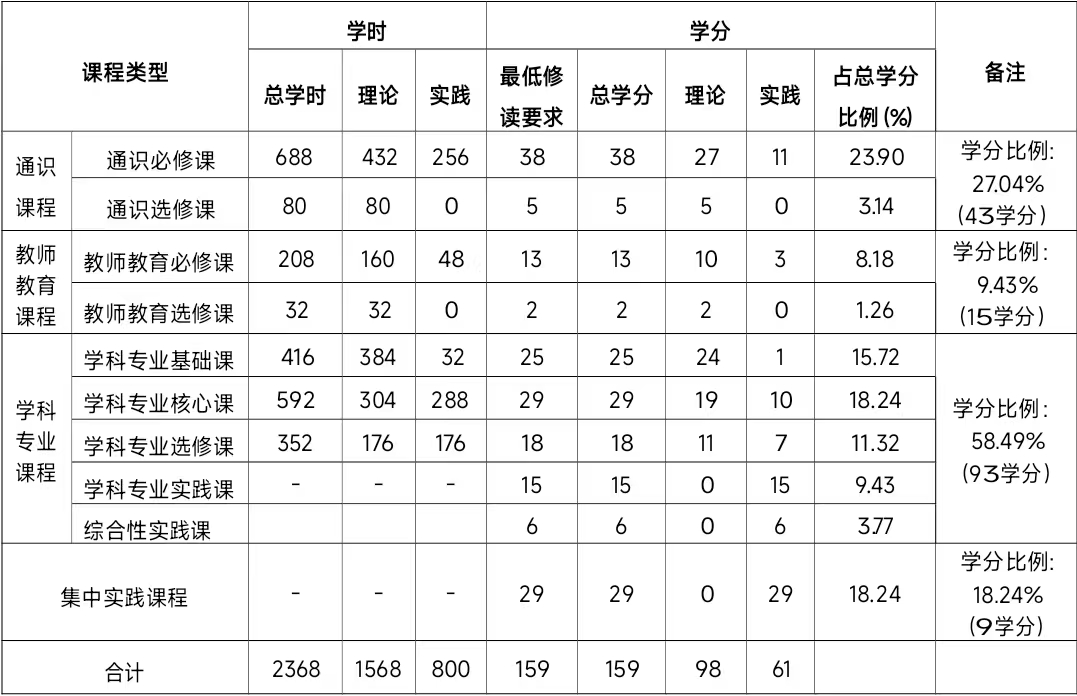

(三)各环节学时学分比例

五、修读要求

(一)修业年限与授予学位

学制:4年,修业年限:3-8年

授予学位:工学学士

(二)毕业标准与要求

修完本专业规定的学分数并符合学校规定的其他毕业要求,经学校审核批准后,准予毕业。毕业要求的最低学分数为159学分。

六、教学计划进程安排

注:专业课学分=专业基础课学分+专业核心课学分+专业选修课学分+学科专业实践课程学分+综合性实践学分

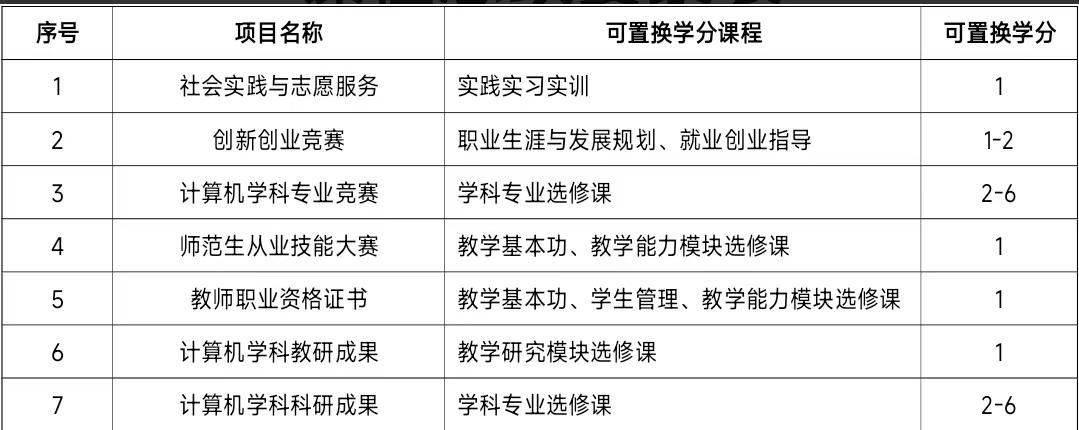

七、第二课堂学分认定和课程置换表

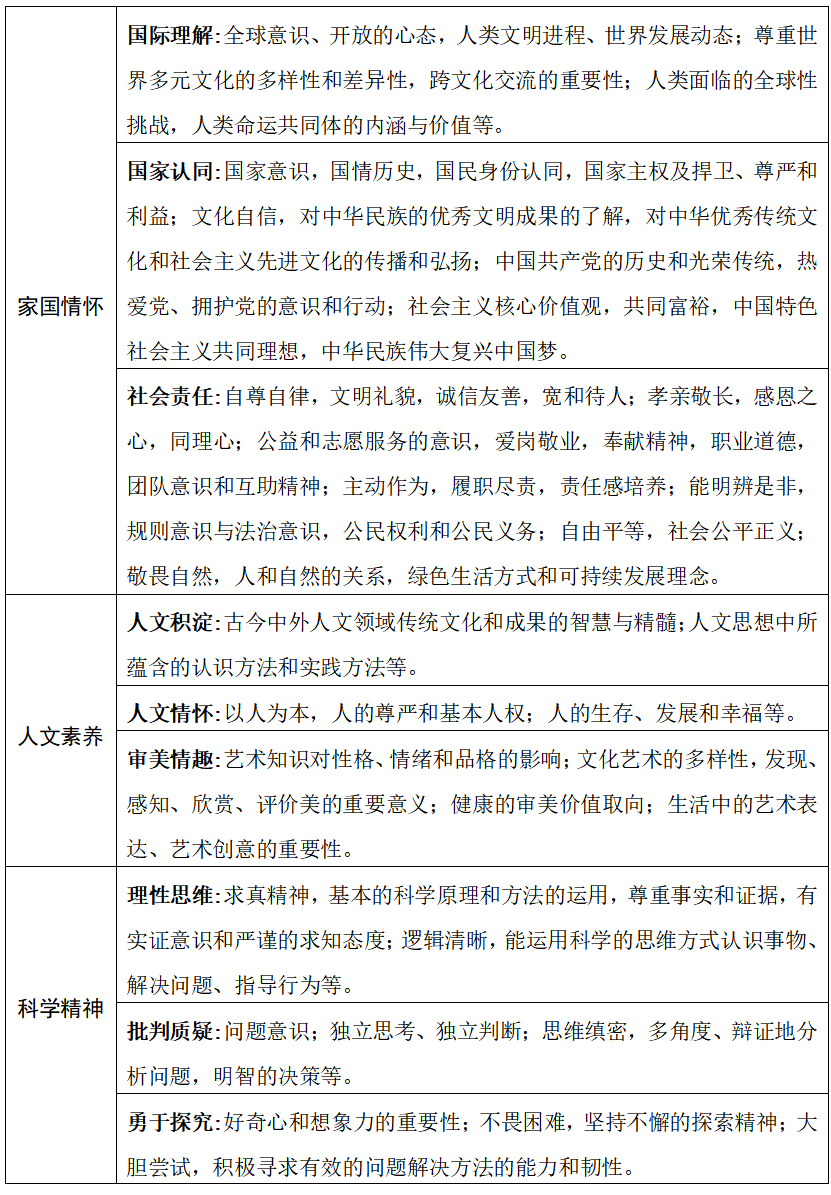

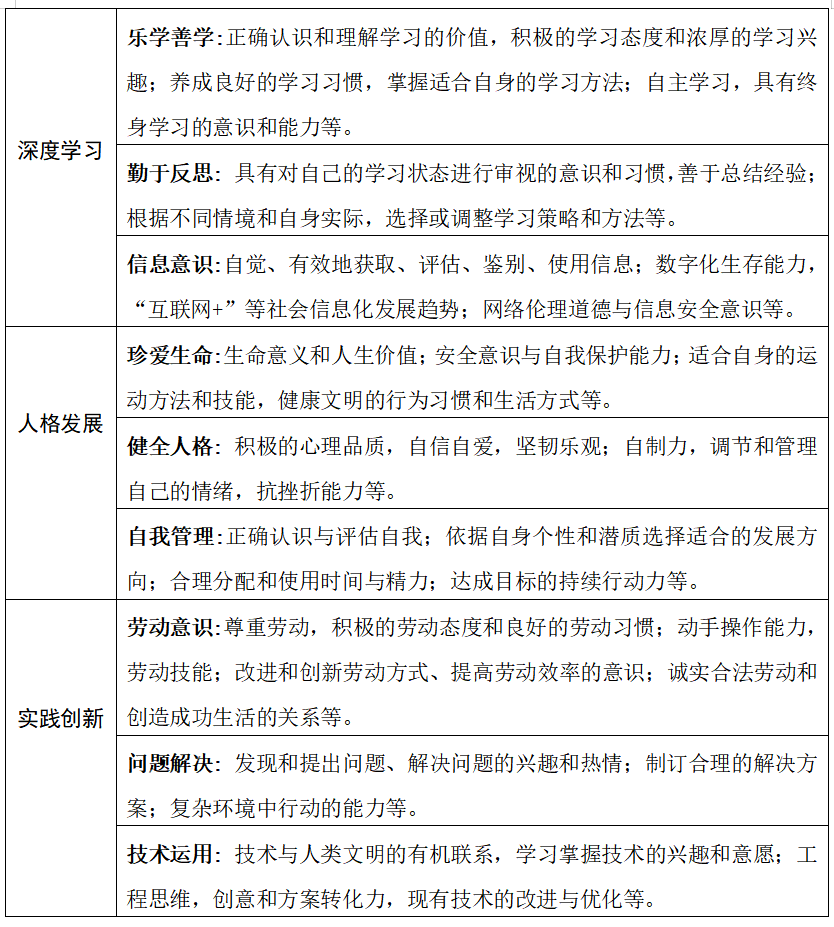

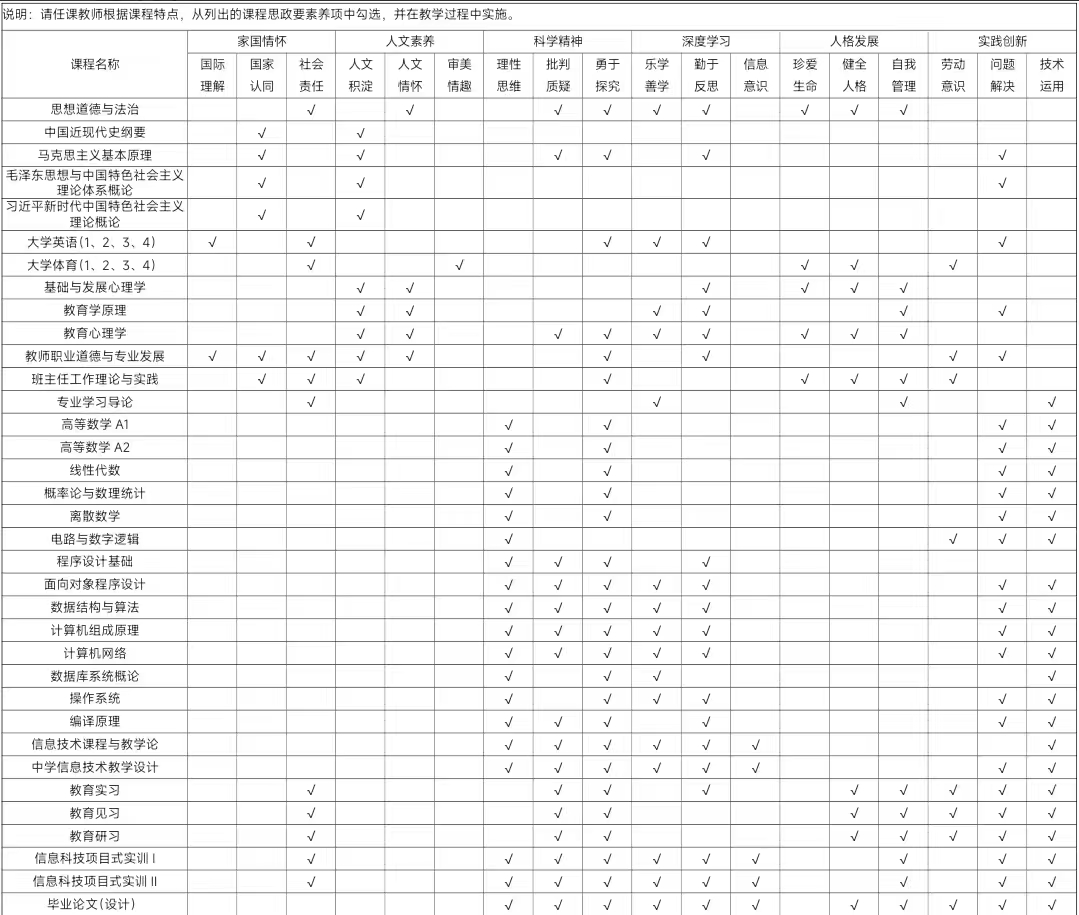

课程思政要素表

课程与课程思政要素关系矩阵

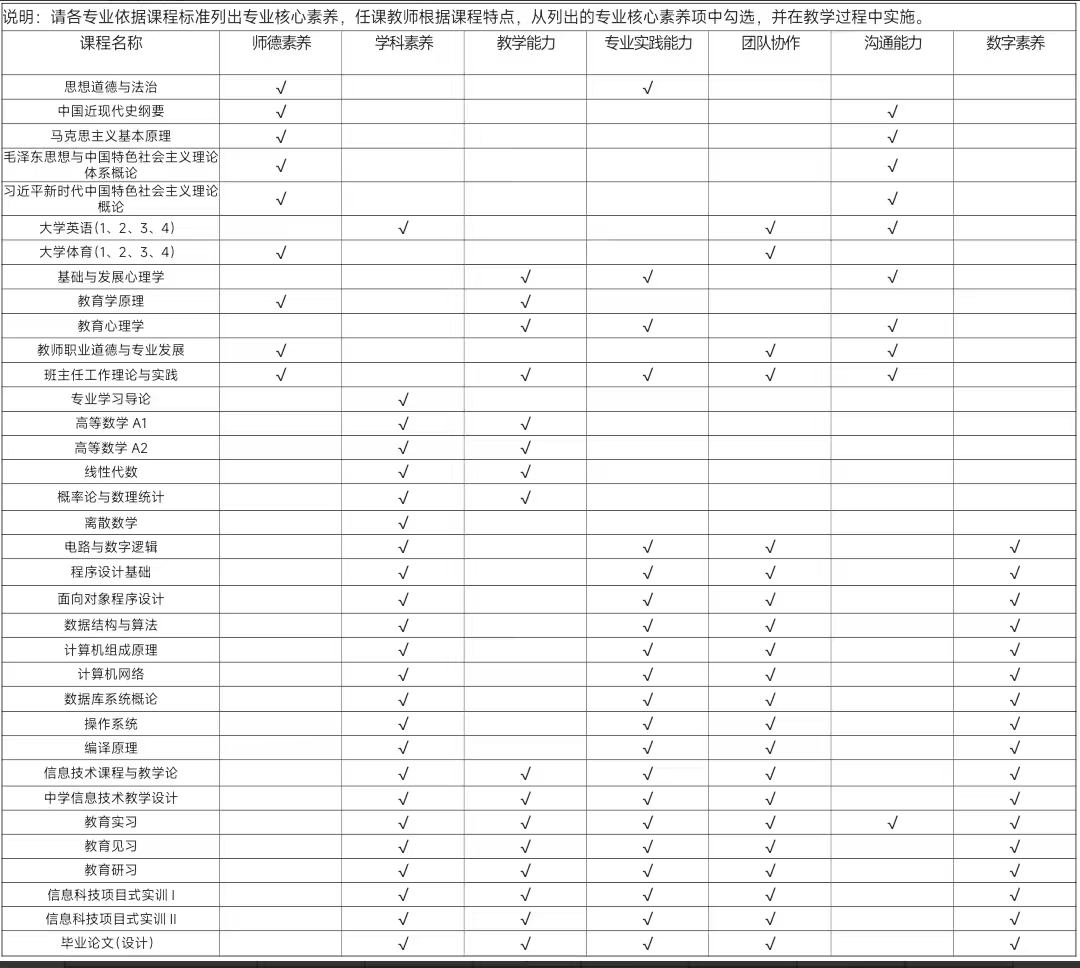

专业核心课程与学科核心素养的关系矩阵